XLARGE ( エクストララージ ) 、X-girl ( エックスガール ) 、HAZE ( ヘイズ ) 、SARCASTIC ( サキャスティック ) 、MILKFED. ( ミルクフェド )…… 90年代から2000年代にかけて《あんとき》のストリートシーンを彩った数々のブランドを日本に紹介してきた B’s INTERNATIONAL( ビーズインターナショナル )。その創業者である皆川さんは、カルチャーの熱量をビジネスとして成立させ、ビジネスの合理でカルチャーを冷やさない、そんな絶妙なバランス感覚を持った稀代のビジネスマンであり、《あんとき》のストリートにおいて稀だったビジネスサイドを担える存在だと思う。だからこそ、ビーズインターナショナルはここまでの成長を遂げ、ストリートブランドの低迷期においても淘汰されることなく生き残ってこられたのだと MIMIC 編集部は考える。

そこで、このインタビューでは皆川さんの “舵取りの妙” を紐解くべく、家業の呉服屋を継ぐつもりで始まったキャリアの原点からカナダでのセールス修業、アメリカでの店頭買い付けの日々、そして CROSS COLOURS ( クロスカラーズ ) やエクストララージとの出会いを経て、数々のブランドと共に歩むことになる軌跡をたどりながら、そのビジネス哲学と “直感力の本質” に触れていきたい。

皆川 伸一郎( みながわ・しんいちろう )

1964年、新潟県生まれ。東京都在住。

B’s INTERNATIONAL 創業者。CROSS COLOURS や Karl Kani といった海外ブランドの日本総代理店を皮切りに、XLARGE や X-girl といったブランドの日本総代理店も務め、さらにはそれらのブランドを買収し、世界展開を押し進める。空山基、D*Face、ERIC HAZEなど、アート界の重鎮たちとの親交も深く、ファッションとアートの垣根を越えたコラボレーションを多数生み出している

アメリカ旅の道中に転がっていた“商売の種”とカウチンセーター起業

最初はあくまで家業を意識しての小売の現場だったと

そうです。でもオッシュマンズで働いているうちに、どんどん商品の仕入れやセールスに夢中になっていき、幸か不幸か、24歳のときに家業の社長だった伯父から「 家業は自分の代で終わりにするから、自分の好きな仕事をしなさい 」と言われました。それで以前から商売になると感じていたアメリカで普通に売っている物を日本に紹介する商売を考えるようになりました

アメリカとの接点はいつからですか?

始めて行ったのは大学四年の夏休みです。クラスの仲間たちと「 でっかいキャンピングカーを借りて、アメリカの西海岸を走ろうぜ! 」という話で盛り上がって。実際はそれぞれの就職活動の関係で実現できなかったのですが、代わりに僕一人で、全米の都市間を結ぶバス網を持つグレイハウンド社の35日間パスを購入して、アメリカ大陸一周の旅に出ることにしました

ロサンゼルスや国境を越えてメキシコのティファナなど、バスを利用したアメリカ大陸一周の様子

“ひとりアメリカ横断” ですね

いえ、ひとりアメリカ外周ひとまわり旅です(笑)。その旅の道中で気づいたのが、当時の日本でも人気のあるアメリカブランドの服やスニーカーが、現地ではめちゃくちゃ安く売られている。アメリカ物が安いと言われていたオッシュマンズでバイトし、直輸入品が並ぶ上野のアメ横にもよく買い物へ出かけていたのですが、日本での安値のさらに半額くらいなので「 これ日本で売ったら、利益になるじゃん 」って思いました。それが、僕が “商売の原点” に出会った瞬間ですね

呉服屋ではなく、アメリカ物を扱う商売で起業することを決めて、オッシュマンズを退職しました。アメリカには簡単に取得できる長期ビザがないので、ワーキングホリデービザを取ってカナダ西海岸のバンクーバーに行き、日本人観光客相手の土産屋「 東京堂 」と免税店「 オールダーズ 」の二つを掛け持ちで働くようになったと。どちらの店でもカウチンセーターがお土産のメイン商材で、接客術を磨くために、観光客のふりをして他店のセールストークを学んでいたという話も聞きました。具体的にどんなことをアピールして、どのように売り込んでいたのですか?

当時、バンクーバーには日本人旅行者向けのお土産屋さんが何軒もあって、カウチンセーターを作っている会社もたくさんありました。1つのお土産屋さんで2種類くらいのカウチンセーターが売られていて、それぞれの店が自分のところのセーターが一番いいセーターだと言って売っていました

皆川さんが働いていたお店でもそのような感じでしたか?

はい。僕が働いていた東京堂では、手編みと機械編みの2種類を扱っていて、お客さんの予算に応じてオススメする商品を分けていました。もう1つの「 オールダーズ 」でも違うメーカーの2種類を扱っていたので、合計4種類のカウチンセーターを日々売りながらセールストークを研究していた感じですね

その “研究” というのは?

たとえば、カウチンセーターって、脱脂していない毛糸で編まれているという特徴があるセーターです。羊の獣脂が残っているから、防水や汚れ防止になるのです。でも、その分、普通の毛糸より重いし、少し動物臭い。買い手によってその特徴はメリットにもデメリットにもなっちゃうのです

たしかに、ちょっとした素材の違いがセールストークにも活きてきそうですね

そうなんです。初期のネイティブ・カナディアンのセーターは胴編みの手編み、プルオーバーでした。それを着脱が楽なようにカーディガンのような前空きを作るように進化したという歴史があります。プルオーバーで作ったセーターの前をハサミでザクザクッと切ってジッパーを縫い付けるのですが、これを置いている店はこれこそがセーターの歴史に忠実な品物だと言っていました

それぞれに“物語”や“正統性”みたいな切り口があるのですね

ええ。で、ボタンタイプになると、普通のカーディガンみたいに開きで編むので、ハサミで切ってない=ほつれにくい、っていうメリットがある。あと、ボタンがカナダのシンボルでもある「 カエデの木 」の枝で作られている場合は、そこもセールスポイントになったりします

販売の現場では、そうしたポイントを臨機応変に伝えていく感じだったのですか?

そうですね。たとえば東京堂で接客しているときは、その店で扱っているカウチンの長所を強調して、免税店で売られているカウチンを軽くディスってよりよく見せていました(笑)。一方、免税店で働く日は、その逆をするのです。加えて僕は、他の土産屋のカウチンの特長も知っていたから、4か月経った頃には「 バンクーバーで売られているどのカウチンでも“これが一番いいカウチンです!“っていうセールストークができるようになっていましたね

オールダーズ ( 上 ) と東京堂 ( 下 ) のスタッフの皆様と

その “研究” が功を奏し、結果として、お客さんの満足度も購買率も上がって、最終的には東京堂ではカウチンセーターや毛皮コートのバイイングを担当し、スキーリゾートにある東京堂のウイスラー店の店長を任されるようになったとお聞きしました。当然、他のお店も「 うちが一番です 」と売っていたと思うのですが、そのなかで、そこまで成果を上げられた理由はどんなところにあったと思いますか?

上司に「 やれ 」と言われてやっていたのではなくて、自分自身に興味や探究心があってやっていたことだから、自然と成果につながっていったのだと思います。あとは、お客さんとの会話からお客さんが何を求めているのかを見極めて「 この人に満足感の高い買い物をしてもらうには、僕はどうすればいいか 」を考えて売っていました。

こだわりの逸品を求めているお客さんなら、商品の蘊蓄やヒストリーから説明し、新婚旅行のご祝儀返しのお土産を選んでいるお客さんには「 予算別に必要な数をお伝えいただけたら、こちらでお揃えいたします。せっかくのご旅行の限られた時間をお義理のお土産選びに使うのはもったいないです。そんなのは私に任せて、お二人はお二人の思い出の品をごゆっくりお選びください 」などと言って喜ばれていましたね。

売れれば売れるほど楽しいと思う奴なのは確かですが、偽ったり、騙したりして売るのは絶対に嫌だったので、しっかり説明をして理解してもらい、納得して買ってもらうことを信条にしていました

努力は夢中に勝てないけど、皆川さんは努力と夢中を掛け合わせてしまったのですね。この時に限らず、自分なりの売る工夫について、エピソードがあれば聞かせてほしいのですが

高校時代からずっとアルバイトをしていたのですが、大学を卒業したら呉服関連の会社に就職して、それから家業の呉服屋を継ごうと考えていたこともあって、その頃から “跡取り・商人になる自分を作ること”を強く意識していました。だから「 どういうふうに働いたら、この会社のためになるだろうか 」とか、「 自分の経験として何が残るか 」とか、「 お客さんが喜んでくれるにはどうしたらいいか 」とか、そういうことばっかり考えていました。

「 他の人と違いを出そう 」というふうには考えたことないけど、そうした考え方の影響から、ただ時給を稼ぎにきている他のアルバイト学生たちとは、おのずと働き方が違っていたと思います。普通にバイトをしていても、そこの社長さんから「 大学を卒業したらうちに来いよ 」と言われるのがいつものパターンになっていましたから (笑)。オッシュマンズもこのパターンですね

バンクーバーからの帰国後は、アメカジを取り扱う商社でお仕事をされ、そのあとのカウチンセーターを商材にビーズインターナショナルを起業されるわけですよね。この頃からアメリカで商品を買い付けるお仕事もされていたのですか?

カウチンセーターの販売で、まとまったお金をつくることができたので、その現金と3枚のクレジットカードを持って、アメリカのアウトレットモールや路面の専門店で商品を買い付ける仕事をスタートさせました。当時はラルフローレンが大流行していたので、ラルフローレンの買い付けがメインでしたね

ラルフローレン以外には、どんなブランドを買い付けていたのですか?

バナナリパブリックやティンバーランド、それからギャップなんかもよく売れたので、買い付けていました。あとは、エルエルビーン、ノースフェース、シェラデザイン、チャンピオンプロダクツ、エンポリオ・アルマーニ、ブルックスブラザーズ、ナイキ、アディダスなどですね

ちなみに当時はどんなスケジュール感で買い付けをされていたのですか?

2~3ヵ月に1回の頻度で1週間程度の滞在でアメリカへ買付に行くイメージで始めましたが、お客さんたちのリクエストに応えるためにほぼ毎月10日間の渡米となり、長い時は3週間滞在していたこともありました。帰国するとハンドキャリーしたものを持って営業に行き、夜は伝票整理や帳簿付け。送った荷物が届いたら、また営業。それらがすべて片付き、売上金も回収できた頃には次の出張に出ているって感じでした

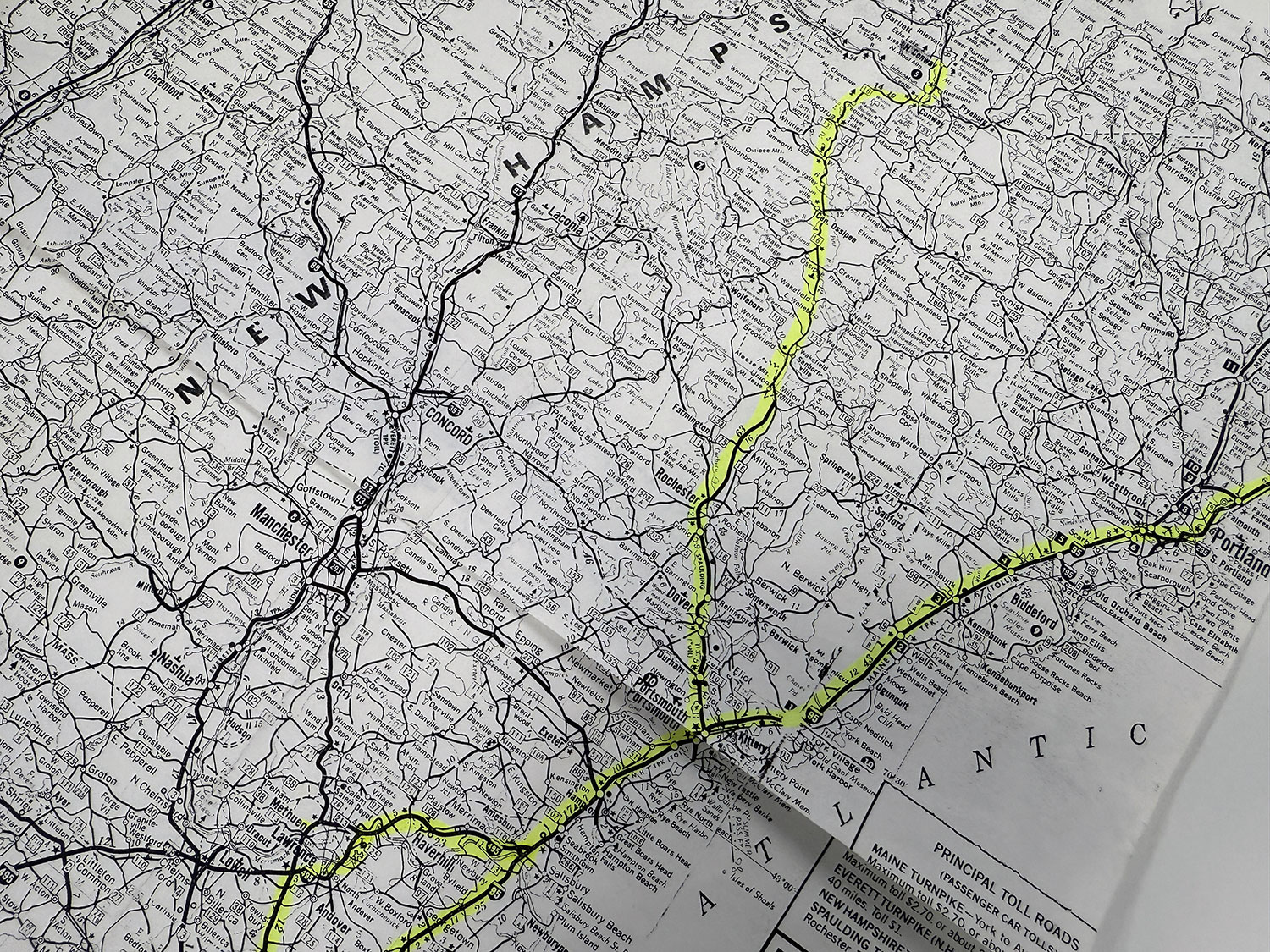

ルートはどのような感じでしたか?

多かったルートは、成田空港からユナイテッド航空のサンフランシスコ便に搭乗。着いたらハーツやエイビスのレンタカーでバークレーのノースフェースやシェラデザインの工場隣接のアウトレットストアで買付の開始です。その後は、サンフランシスコのダウンタウンのバナナリパブリックやギャップ、エスプリなどを回りました。買い付けたものを空港近くのヤマト運輸で日本の自宅に出荷。身軽になったらレンタカーを返して、夕方便で東海岸のボストン空港へ飛ぶのです。

早朝3時くらいにボストンに到着したら、レンタカーで北上。2時間ちょっと走るとフリーポートという町があります。ここはエルエルビーンの本社や工場、デリバリーセンターなどがあるエルエルビーンの城下町です。当時はメールオーダー専門企業だったエルエルビーンですが、全米でこの町にだけ実店舗があったのです。それも24時間営業の大きな体育館サイズの店舗。ここでチャンピオンとのダブルネームスウェットシャツやハミルトン社製のオリジナルウォッチ、現在も人気のトートバッグといった売れ筋を買い込んで、そのまま朝の8時にオープンするエルエルビーンのアウトレットショップに移動して、開店まで仮眠をとります

そこからまだまだ続くのですね……!

ええ(笑)。次は、10時にオープンするラルフローレンのアウトレットショップの駐車場に移動して、それまでに買い付けたものを整理しながら開店を待ちます。開くと同時に店に飛び込み、ボーダーのポロシャツやボタンダウンシャツをはじめ、ネイティブ柄のジャケットや紺ブレ、ジーンズやネクタイ、スカーフなどなど、手あたり次第、次から次へと購入。ラルフローレンのアイテムは当時の渋谷や原宿で大流行していましたから、クレカ3枚が限度額を超えるまで買い続け、3枚とも使えなくなったら現金で支払う。とにかく買いまくりましたね。

そして、ラルフローレンの後は他のブランドのアウトレット店舗を覗いて売れそうなものがあれば購入。それが終わったら、次のアウトレットモールに向かって、また3~4時間運転です。到着したらラルフローレンのショップから買い付けをスタートさせ、閉店時間まで買い物しまくりでした

買い付けの様子と当時、使っていたラルフローレンのアウトレットストアのリストや地図。まだスマホもカーナビも存在しない時代には、このような断片的な情報をつなぎ合わせてお宝の在処を探していた

とんでもなくハードなスケジュールですね。 夜はインボイス作成もありますよね?

当時は、ヤマト便や郵便局の国際郵便で段ボール箱を送る際の書類もすべて手書きで対応しており、レポート用紙に手書きのインボイスを付けて荷物を送っていました。

日中、店の開いている時間は、ずっと買い付けを続けないといけません。ですので、眠くなったら眠気覚ましのドリンクを飲んで時差ぼけを飛ばす。夜になったら、買い付けた商品とレシートを付け合わせ、値札を外して、綺麗にたたんで、箱詰めしてという発送準備の作業です。それが終わると、次の日のために寝なきゃいけないのですが、自分が見つけてきたお宝を整理した後は興奮して寝れないんです。寝ないと次の日がんばれないから、今度は睡眠導入剤を飲んで寝るみたいなことをしていましたね (笑)。そんな感じですから、車を運転しながら意識が飛んだことは一度や二度じゃないです

買い付けたアイテムはどんなところに卸していたのですか?

原宿のとんちゃん通りの風呂無し共同トイレの四畳半アパートで起業したこともあって、原宿や渋谷のセレクトショップがメインでした。株式会社ジムさんのエアロポステールや布川伸一郎さんのエトフにはたくさん買っていただきました。

販売力のある卸先に先に見せちゃうと、そこに全部買われてしまって、他の卸先に回す分がなくなってしまう。そこで、卸先の目利き度・支払い条件・販売力の3点の総合ポイントで営業の順番を決めて行くと、いい感じで完売し、かつすべての卸先との関係が続くようにしていました。たまに売れ残りが出ると表参道にあったラルフローレンの直営店の前で露天商の真似して売っていました。「 中で買ったら3倍するよ~ 」なんていいながら(笑)

その売り方からは、当時ならではの空気感を感じますね

そうそう、明治通りや表参道で売っている人もたくさんいましたね。僕がとんちゃん通りに住んでいたこともあって、ご近所だったジムさんには本当にお世話になりました。アパートから3分のエアロポステールだけでなく、ジムさんがビンテージデニムのお店をオープンさせた際は、ルート66沿いの古びたジェネラルストア( スーパーマーケットと洋服屋、お土産屋を一つにした店 )で発掘した、リーのビンテージデニム300本以上を一括購入していただきました。見つけたときはまさかの物量にビックリしました。今でもいい思い出です

“出会ってしまった”クロスカラーズと成功の裏にあった資金トラブル

その後の’91年には、当時のヒップホップシーンで圧倒的な人気を誇ったブランド、CROSS COLOURS ( クロスカラーズ ) の代理店になるわけですよね。このブランドとは、どういった経緯で出会ったのですか?

買い付けの仕事は宝探しのような魅力があってとても楽しいのですが、先ほどお話ししたようにスケジュールも超ハードで殺人的でした。当時は若かったこともあり、そのハードさも楽しんでいたのですが、冷静に考えれば、この先、10年、20年と続けられる仕事ではないなと。会社の事業を継続させるには、卸値で安定して入手できる商材を見つけることが必要だと思ったのです。

それでラスベガスで毎年開催されている「 MAGIC 」というアパレルの合同展示会に行ってみることにしました。アメリカのあちこちに行き、多くの街でこれまでにないようなオーバーオールの着方をしている若い子をよく見かけていました。すごい大きなサイズをカットオフしてきていたり、ペイントや脱色・着色でカスタマイズしたり、肩掛けの片方を外して着ていたり、腰で縛ったり。そんなアレンジが流行っているようでした。そこで「 そんな感じのオーバーオールを買いたいな 」と思って MAGIC に行って出会ったのが、クロスカラーズだったのです

まさに “出会ってしまった” わけですね

そこで僕はエアロポステールの仕事をきっかけに知り合ったユダヤ人のエージェントに「 なんとかブランド側に商品を買わせてもらえるように交渉してくれないか 」と頼みました。そしたら、クロスカラーズの本社オフィスで商談できることになり、商品を買い付けたのが始まりです

その後、日本でも一気にブレイクしますよね?

たしか、クロスカラーズとの取引がスタートして、3回目のLA出張中に、雑誌 『 Fine Magazine 』がクロスカラーズに独占取材を仕掛けて、アメリカですごい人気になっているブランドとして、大特集を掲載した号を発売したのです。それを受けて一気に大ブレイクしました。

当時の『 Fine Magazine 』は、編集長の大野さんのセンスとコネクションで確たる支持を得ていた雑誌で、全国の洋服屋のバイヤーたちにとって教科書的な存在でした。東京で留守番をしていた当時のパートナーは、国際電話で興奮した口調で「 他の物は何も買わなくていいから、仕入資金はすべてクロスカラーズにつぎ込め‼ 」って言っていましたね

たしかに。それだけのチャンスならフルベットですよね。代理店になったきっかけを教えていただけますか

来日したクロスカラーズの営業部長たちと日本でのイベント会場の下見をすることになり、東京だけでなく、大阪や名古屋に行きました。名古屋のクラブに行った際にいきなりダンスフロアにいた人たちがステージ側に集まり、ダンスフロアはガラガラになりました。クロスカラーズのマーケティングマネージャーはビックリし、「 なんだ !? どうしたんだ 」と言うので「 これからTOKYO No1 SOUL SET というバンドの演奏が始めるからみんなそれをみたいのさ。バンドのボーカルの俊美は僕の後輩なんだよ 」って伝えたら、またビックリされました。

クラブ内で俊美と会うまで、その日 SOUL SET のライブがあるとは僕も知らなかったのに、このハプニングによって生まれた音楽業界にも強い人脈があるという勘違いは、そのままLAの経営者たちに報告されて、「 日本総代理店にならないか 」というオファーがきたのです。しかし僕は「 やりたいけど、お金が無いからできないよ 」と回答するしかなかった。すると、社長のカール・ジョーンズが「 お前が売れると思う分を好きなだけ、欲しいサイズでオーダーしなよ。代金は後払いでいい 」と破格の条件を提示してくれたのです。それならやれるとなったわけです

それはきっと、皆川さんの働きぶりが評価されてのことなのでしょうね

実はカウチンセーターを商材に起業したときも、2人の社長から同じことを言われたのです。東京堂の社長とルームメイトの紹介で少しだけ在籍した土産屋・ロデオドライブの社長です。二人は別々の電話で「 欲しい柄とサイズをFAXで送りなさい、支払いは商品が売れてからでいいから 」と言ってくれました。これが起業のチャンスとなり、自分の想定よりビジネスを早く始めることができました。

そしてクロスカラーズの日本総代理店になるチャンスを得たおかげで、会社は個人商店から全国に卸先を持つ会社に成長できたのです

日本総代理店になった当時の様子。幕張メッセや東京ビッグサイトで行われる合同展示会にも出展していた

その後の展開についても教えていただけますか?

クロスカラーズがカールカナイというブランドを扱うようになり、自然とうちで代理店をやることになりました

カールカナイの代理店もやっていたのですか !? それは知りませんでした

クロスカラーズは派手な色使いが特徴的でしたが、カールカナイはどちらかというとクールでカッコつけた印象。テイストも違ったので、日本でもまた違う層に刺さっていきましたね

当時、日本国内ではどれくらいのショップに卸していたのですか?

30~40店舗くらいだったと思います。『 Fine Magazine 』をはじめとするファッション誌にクロスカラーズが掲載されるときは、うちが問い合わせ先になっていたこともあり、それを見た地方のお店から連絡をもらっていました。でも卸先はむやみに増やさず、1つの県に1店舗というスタイルでやっていたので、それくらいの数で抑えていたと思います

その後、’92年には XLARGE ( エクストララージ ) の取り扱いを始めることになりますよね。この時点でのクロスカラーズの勢いはどうだったのでしょうか?

しばらくは順調でした。しかし、クロスカラーズは大ブレイクを経験して経営者が舞い上がってしまったと表現するのがあっているかもしれません。

アメリカで初めて成功した黒人経営者によるファッションブランドという自負があったのでしょう。若いギャングを更生させる活動や黒人雇用を積極的に行うなど黒人コミュニティに貢献する社会奉仕に力を入れる一方で、ビバリーヒルズに複数の家を買ったり、乱脈経営と揶揄されるほどの荒いお金の使い方が目立つようになったりして、規模の拡大に付き合ってきた投資家たちも次第に資金提供を止めてしまう事態になりました

それはそれは……。それによってどんな変化が起きてきましたか?

LAに行っても社長に会えなくなってきて、担当者が変わる、取引条件が変わるなど、取引しづらいなと思うことが起きるようになりました。最初の「 欲しい型番を好きなサイズで購入できる、それも後払いで 」の約束が、後払いの部分から終了。次にサイズがアソートになりました。

クロスカラーズはオーバーサイズがスタイルなので、Lサイズ表記のついている商品でも、日本で言うところの3XLくらいの大きさです。アソートの中には2XLや3XLもある。それは大相撲の巨漢力士でも着れるようなサイズでした。そんなの日本で売れるわけないけど、買わないとダメになってしまったのです。

仕方ないので、日本には輸入しないでLAのエージェントにアメリカで販売してもらって乗り切りました。しかし、クロスカラーズの経営状況は悪化し、工場への支払ができず、出荷を止められ、その工場から買い取ってくれないかというオファーが来たり、ラスベガスのバッタ屋がコンテナ10本分もありそうな大量の在庫を買い取って転売しているのを確認したりするようになりました

そのときの皆川さんの心境としては?

クロスカラーズと出会えたおかげで、卸先を全国に増やすことができ、会社の売り上げも大きくアップすることができました。そのことについてはとても感謝していたのですが、クロスカラーズの経営悪化に付き合うわけにはいかないので、徐々にフェードアウトすることを決めました

偶然が呼び寄せたエクストララージとの出会い

続きは切り取り線をなぞってね!

皆川さん流 “幸運をつかむ力” とエクストララージとの運命的な出会い

エクストララージはクロスカラーズの代わりになるブランドを探さないといけないという流れのなかで、取り扱いを始めるようになったのですか?

もちろん僕は「 次を探さなきゃ 」っていう気持ちになっていたのですが、それを見つけたら、見つけたでまた忙しくなる。クロスカラーズの売り上げで思いのほか会社を大きくすることができたので、見つける前にスタッフ全員、全費用会社持ちでアメリカに遊びに行くことにしました

社員旅行みたいな感じですか?

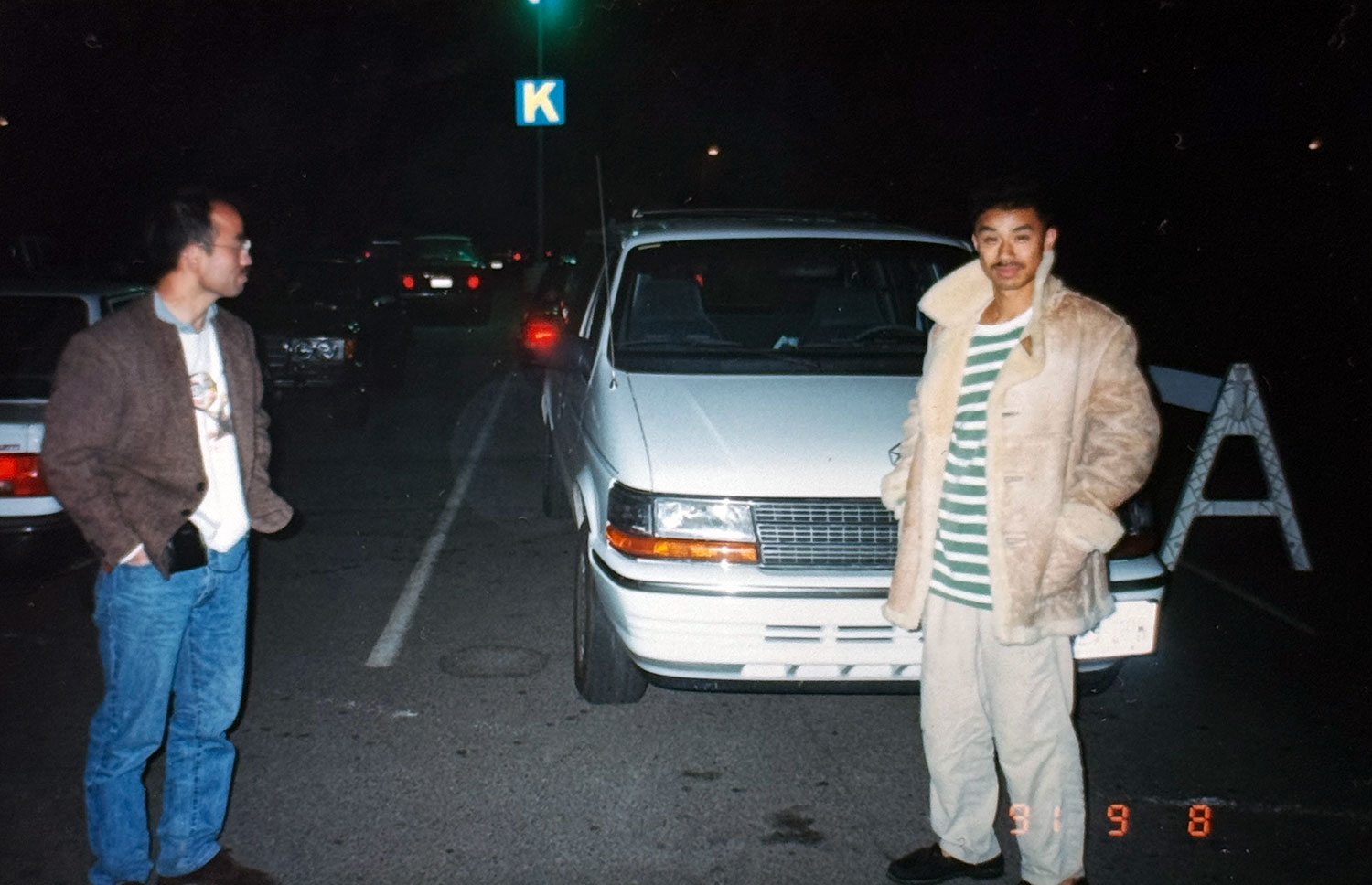

そうですね。専務だった弟、営業を担当していたパートナーや2人のアルバイト、うちへの入社が内定していたオッシュマンズ時代の先輩、その先輩が失恋して元気ないからという理由だけで参加させた元部下まで行くことになって、総勢8人となりました。LAでミニバン2台を借りてサンタフェまでのドライブ旅行。途中でネイティブのシルバージュエリーやデッドストックのスニーカーを買い付けながらの旅でした。

その旅の最後、サンタフェからLAに戻ったときにバイトの1人が「 自分の好きなバンドが洋服屋を始めたから見に行きたい 」と言い出しました。僕は「 なんで、旅行に行く前に行きたいところのリクエストを聞いたときに言わないんだよ! 」と思いながらも、みんなでそこへ行ったのです。そのバンドがビースティ・ボーイズであり、洋服屋がエクストララージだったのです

皆川さんの運命を大きく変えることになるご褒美旅行の参加者ご一行

その “ちょっとした寄り道” が大きな転機になったわけですね

まさにそうです。もしも、あのとき「 面倒だから行かない! 」と言っていたら、エクストララージと出会うことはなかったのです。そもそも、そのバイトは旅行の後に他の会社に就職することが決まっていたから、旅行に連れて行かないというチョイスもあった。でもこれまでのご褒美旅行だからと辞退しようとする彼を半分無理やり参加させたのでした。そういう偶然って、後から考えるとすごく大きかったりしますよね

これまでのお話を聞いていると “導かれている“ 感がすごいですね

25年くらい前から、「 ブランドや会社を成長させ続けていて、すごいですね 」って、よく言われるのですが、僕は「 運がいいんですよ 」といつも答えます。すると、多くの人は「 成功した方は皆さんそう言う 」とか「 運だけじゃないでしょ 」って言うのですが、僕の場合は本当に「 運 」。いいタイミングで出会いたい人やモノに出会えている。困ったときにもいい出会いによって助けられてきた。それによって今があるのです

仮に出会えたとしても、皆川さんに実力がなかったら、きっとそうした結果は得られていないのでしょうね。カナダのお土産屋さんの社長もクロスカラーズの社長も皆川さんの実力を見て、じゃあ、支払いは後でいいよと言ってくれたり、代理店にしてくれたりしたわけで

何が実力かはわかりませんが、ウソをつかない、守れない約束はしないとか、お客さんや上司の満足度を高めたいとか、仕事を真面目に取り組むタイプの人間だったから、上の人たちから「 こいつはかわいいな 」とか、「 ちょっと引き上げてあげるか 」ってのはあったかもしれませんね

ちなみに、クロスカラーズやエクストララージのような、いわゆる “ストリートファッション” が日本でも盛り上がっていくという感覚を持ち始めたのは、どのあたりのタイミングだったのですか?

クロスカラーズに関しては、アメリカの若い子たちのライフスタイルというか、洋服の着こなしや価値観の流れのなかで、これは来るなって直感があったんですよ。でも、エクストララージに関しては、僕自身が発見したというより、当時うちにいた音楽好きのおかけで見つけることができた感じですね

皆川さんご自身は音楽やカルチャーよりも、むしろビジネス側だったと

そうです。僕自身は英語も苦手で、洋楽も聞かない人間なんですよ。英語を聞いてると授業を思い出して眠くなってくる (笑)。だから正直、ビースティ・ボーイズのことも知りませんでした。でも、そういうカルチャーやファッションに敏感なスタッフが社内にいてくれたおかげで、僕は後ろで経営を見ていればよかった

当時のエクストララージって、本国でもまだ立ち上がったばかりの頃でブレイクするかどうか、わからない状況ですよね?

たしかにこの時点ではまだスタートしたばかり。でも、ビースティ・ボーイズのマイクDの存在が大きくて、彼は音楽のカリスマってだけじゃなくて、当時のファッションのアイコンだったようです。

ちょうどその頃って、MTVの影響力がすごくて、日本でもMTVジャパンやスペースシャワーTVとかが、CS放送で人気になっていた時代。音楽だけじゃなく、ファッション感度の高い人たちはみんな見ていたと言っていいと思います。

ビースティのMTVを見ると、メンバーの中でマイクDだけがエクストララージのベースボールキャップをかぶり、シャツやパンツは他ブランド、他の2人はエクストララージを着てない。プライベートで会うともう少し着用率高いのに。でも、その露出のさせ方やバランス感覚がものすごくカッコよかった。これがもし3人とも全身エクストララージだったら、タレントブランドになってしまったと思います。

僕らとしても、そういう “いかにも” なわざとらしい売り方はしなかったし、マイクDもエクストララージの商品企画にはいろいろとアドバイスをしていましたけど、偉ぶるようなことは絶対になかったですね

代理店契約を結ぶまでにはどのような経緯があったのでしょうか?

社員旅行でLAの店に行った際に「 日本で洋服のビジネスしているんだけど、店のものを卸値やディスカウント価格で買える? 」って聞いたときから取引がスタートしました。その後、店頭での買い付けみたいな形から、デザイン画やサンプルを見てのオーダーになり、その後は、彼らの店舗や通販分の生産のタイミングでうちもオーダーする形の取引になっていったのですが、最初の買い付けのときから、買って帰ったものを卸先に紹介すると反応がめちゃくちゃよかった。

それで「 これはクロスカラーズの次の柱にできるな 」と思い、3回目の訪問時に代理店のオファーをしました。しかしエクストララージのファウンダーたちは「 東京には自分たちで店を出したいと思っている 」と言ってきたのです。「 うーん、ダメか~ 」と思った瞬間、ビビッとあるアイデアが閃いたんです

どんなことを?

この出張の前に、偶然、クロスカラーズの卸先の一つだった渋谷のお店の社長から「 原宿の裏通りに物件を押さえてあるんだけど、何かネタない? 一緒にお店やろうよ 」という相談を受けていたのですが、ネタがないので断ってその出張に来ていました。

でも、エクストララージは「 東京で店を出したい 」と思っている、卸先の社長は「 原宿に店舗スペースを確保済みで、僕とお店をやりたい 」と言っている、僕は「 代理店になりたい 」と思っている。これって、上手く話をまとめれば、“三方良し” になるのではないかと。

そこで、その場は「 一つアイデアがあるから、あらためて提案する 」と言って帰国。卸先の社長にアイデアを話し、合意を得て、そこでエクストララージにFAXで「 僕たちが東京に店を出すから、代理店にしてくれ 」と提案して、三方良しが実現したのです

これまでの卸しだけのビジネスから、店舗運営も含めたビジネスに変わることに、抵抗や不安はなかったのですか?

実はエクストララージをやる前に、吉祥寺で店を開けていました。創業時のパートナーがその店( ノーザンライト )の店長で、彼のコネクションで神田などの問屋で見つけた珍しいデッドストックや僕が買い付けた商品を売っていました。

オープンに際しては店長になるパートナー任せにせずに僕自身が物件を探し、その契約手続きから什器・内装工事の手配も担当しました。出張や営業の合間に店に立つ日もありました。その後、店長に譲る形でノーザンライトからは撤退しましたが、会社としての店舗運営の経験はあったのです。それと、僕自身にもオシュマンズでの販売経験がありましたし、カナダ時代には支店の店長もやっていたので「 お店をやる 」ということに対して、大きなハードルは感じなかったですね

エクストララージの東京店がオープンしたときには、アディダスやプーマのデッドストックが並んだのですよね

そうですね。僕自身がアメリカに行ってデッドストックのスニーカーを買い付けていたので、それをお店に並べました。当時はまだ、アメカジブランドのアウトレット商材を求めるお客さんがいたので、その買い付けでアメリカのあちこちに行く際に古い商店街などをキョロキョロして買い集めました。一度の買付出張で10 ~ 30足のデッドストックスニーカーを買えていましたね

エクストララージはもちろん、GFSのフィリーズTシャツやコナートのTシャツという今考えると垂涎のラインナップ

L.A.の本店がオープンしたときにも、フランス製アディダスの水色キャンパス、黒白のスーパースター、目つきプーマのライトグリーンのクライドのデッドストックが並べられていたのですよね

はい。エクストララージストアがオープンしたあの頃ってフランスメイドのスーパースターやキャンパスとか、今でこそ価値があるって言われるようなスニーカーも「 古くさい 」「 カッコよくない 」って見られていて、ディスカウント価格で店頭にありました。それをあえて履くことが「 カッコいいでしょ? 」っていう空気で

ちなみに、東京店のオープン時のスニーカーのラインナップは、エクストララージ側からの供給ではなく、皆川さんが集めたものだったのですか?

一部はエクストララージ側から買いましたが、全体のボリュームからいえば5分の1くらい。それ以外は、僕自身がアメリカをまわってかき集めたものでしたね。LAのエクストララージのスニーカーを僕が欲しいだけ買っちゃうと、彼らの売る分がなくなっちゃうから手加減しました (笑)。でも、僕が買わなかったら、他の日本の業者に売られてしまい「 それなら買っておけばよかったな… 」って思いましたけど。

僕らが店をオープンしてからは、アメリカでアディダスやプーマのデッドストックを探しても手に入らなくなりました。日本人バイヤーだけじゃなく、アメリカ人も本気で探すようになった結果でしょう。その後はデッドストックを求めて、アメリカだけじゃなく、カナダやフィリピン、イギリスや韓国にも足を運ぶようになりました

ちなみに、東京店にはどんなアイテムが並んでいたのでしょうか?

当時のラインナップでいうと、まずエクストララージのキャップやTシャツですね。Tシャツは、今で言うOGボックスのデザインもあったし、枠がない三角のボックスロゴもありました。企業ロゴやレコードジャケットのデザインをパクったような今では権利関係で販売できないデザインが沢山(笑)。

他社ブランドのデザイナーにはフォトショップやイラストレーターを使えなくて、手描きとハサミとノリでデザインを作っている人もいました。それはそれでいい味出していたと思います。あとはワークウェア。ベンデイビスのワークパンツやワークシャツ、カーハートのブラウンダックジャケットとかですね

そのセレクトの内容を聞くと、L.A.の本店を再現していたようなイメージだと思うのですが

ええ、向こうの店舗をイメージして、東京でもできるだけ同じような品揃えにしようと意識していました

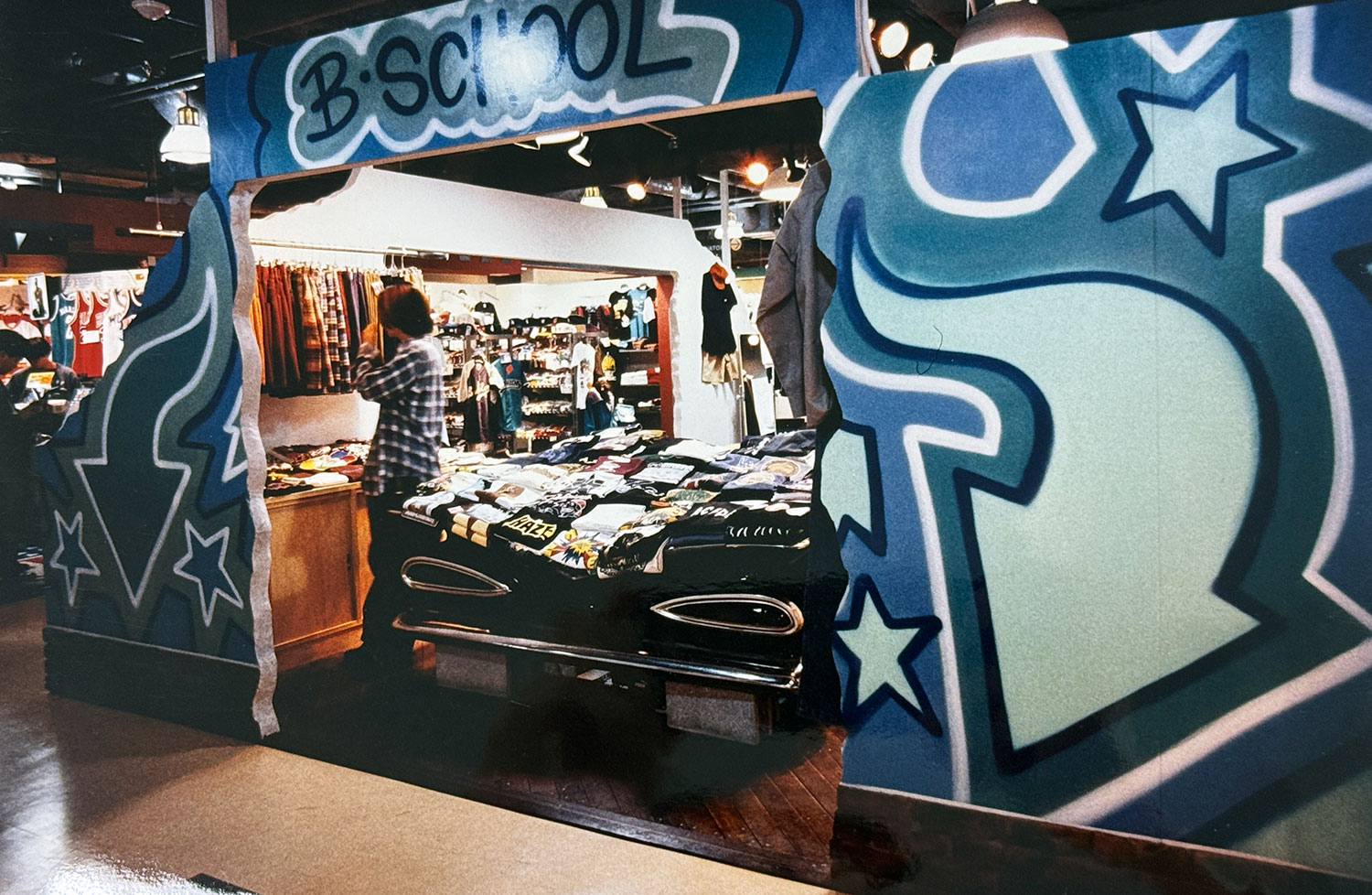

エクストララージといえば、原宿の路面店の印象が強いですが、B-School ( ビースクール ) という別業態で池袋にオープンすることになる P’PARCO ( ピーダッシュパルコ ) に出店されましたよね。ストリートブランドの商業施設出店における先駆者だと思うのですが、当時の観点では少しネガティブに捉えられる面もあったと思うのですが

パルコさんからストリートブランドを集めたフロアを作りたいというお話をいただいたのですが、当時は「 路面店がかっこいい 」という時代でしたから、商業施設に出店することには抵抗もありました。でも、池袋にはいいイメージの路面店の集積地がなかったので、新しい試みとしてアリだと思ったのです

ヘイズのグラフィティを大胆に使用したビースクール

エクストララージではなくビースクールという別業態で出店したのは、どういう理由からですか?

エクストララージの取り扱い先は「 1都道府県に1店舗まで 」と決めていたので、東京には原宿の直営店があるから、他の場所には出さない方針でした。でもパルコさんから声がかかって、「 じゃあ違う屋号で、違う品揃えでやろう 」ということでビースクールが誕生したのです

「1都道府県に1店舗まで 」というのは、《あんとき》のストリートにおける暗黙の了解というか、どこもその販売戦略を模倣していたと思うのですが、もしかすると皆川さんの発明だったのかもしれないですね

そんなこと僕が言うと、あんときのレジェンドたちの気分を害するかもだから、その問いにはYESと言えないですけど、クロスカラーズが破綻したとき、事実は違うのに「 ビーズインターナショナルが乱売したせいでブランドがダメになった 」と言われた。それなら、一切そんなこと言わせないように、徹底的にタイトコントロールしてやると決めて、販売先の選定は細心の注意を払っていました

エックスガールの快進撃とブランド買収により拓いた「 新境地 」

今度は X-girl ( エックスガール ) の話をうかがえればと思うのですが、 ’95年の5月にラフォーレ原宿に直営店をオープンさせます。これはエクストララージの方から「 今度、レディースブランドをやる」という話があって始まったのですか?

そうですね、エクストララージ側からの提案でした。エクストララージは、アダム・シルバーマンとイライ・ボナーツの二人が立ち上げて、最初はアダムもデザイナーを兼ねていたのですが、だんだん分業化が進んで、イライがデザイン、アダムがビジネスを担当するようになりました。僕とのやり取りはアダムが担当してくれていて、彼から「 今度、ソニック・ユースのキム・ゴードンと一緒に女性向けのブランドをやるんだけど、お前のところで扱わないか? 」とストレートに打診されたのです

そのときは「 やりたい 」と即答だったのですか?

いや、これまでメンズしかやってこなかったので、レディースを取り扱うことには抵抗がありました。でも、エックスガールがエクストララージの妹分的な位置付けで出てくるなら、その代理店を誰かにやられるのはいやだったので、やるよと返事をしました。ワールドツアーができるバンドのリーダーとウォール街のビジネスマンを夫に持つ人がやるのだから、忙しいとか、飽きたとかで、長続きしないかもしれない。でも、それまでの間は付き合おうと思い始めたというのが正直なところです

ラフォーレ原宿への出店はどういった経緯だったのですか?

出店した区画は別のブランドが入る予定の場所だったそうです。しかしドタキャンされてしまい、困ったラフォーレ原宿の営業担当者が館内でセルロイドを運営していた TOKYO No.1 SOUL SET の渡辺俊美くんに「 誰かお店やってくれる人紹介してくれない 」と打診し、俊美くんが僕の名前を出してくれて、出店決定となったのです。「 ラフォーレ原宿に出せるならブランドとして育てられるかも 」と思って、我々も本気になった感じですね

ラフォーレ側からは「 エックスガールで出店してほしい 」という依頼だったわけではないのですね

そうだったと思います。でも、俊美くんはアンテナ張っている人だから、その時点でエックスガールをイメージして推薦してくれたのかもしれません。僕たちにもラフォーレ自体が完全に “女子の館” だから、エクストララージを出すっていう発想はなかったですね

いざオープンしてみて、反響はいかがでした?

すごかったですよ。情報感度の高い女の子たちがバーッと来て、Tシャツが飛ぶように売れました。チビTが流行っていた時代だったので、めちゃくちゃ売れましたね。クロスカラーズのときに続いて、俊美くんはわが社の大恩人です

ラフォーレ原宿の全館工事の間、遊歩道に仮店舗としてオープンしたエックスガール・ストア。初日、開店前の行列

一方でパンツは当初、全然売れなかったんですよね?

ええ。Tシャツは飛ぶように売れるのですが、パンツが全然売れない。試着室までは持っていってもらえるけど、出てくるときの表情はイマイチで、お買い上げに至らない。なぜかというと、ウエストが大きいわりに足が細すぎて、日本人の体系には合わなかったのです

その問題を解消するためにパターンをビーズインターナショナルでやるようになったら、パンツも売れるようになったと

そうですね。厳密には、日本のパターンに合わせてアメリカで作ってもらいました。パターンの引き方も日本とアメリカで微妙に違うので、日本で引いたパターンを向こうに渡しても、工場がそのまま作れないのです。日本側とアメリカ側でさんざん苦労した結果、最終的には、アメリカで作るのを諦めて、日本で作るようになっていったのです

ここで話を競合に移したいのですが、皆川さんから見るとステューシーは、どう映っていたのでしょうか? ライバル視していたり、ビジネスモデルとして意識したりはあったのでしょうか?

たしかにステューシーさんと一番比較されました。出店のときも、デベロッパーさんから「 同じフロアにステューシーさん入っていますよ 」という案内を受けることが多く、よくセットにされていたイメージです。

でもステューシーさんは、サーフィンから始まったブランドで、ボードカルチャーというバックボーンがあって、ブランドのアイデンティティが明確です。エクストララージも最初はワークウェアをベースにしたファッションでしたけど、初期のLA店にはプロスケーターがたむろしていたし、スタッフもスケーターが多く、スケート色の濃いブランドとしてスタートしていますね

たしかに初期はスケート色が強かったですよね

でも、ある時期から、アメリカ側が「 うちはそれだけじゃないよね 」って話になり、スケート色をあえて削いだんですよ。エクストララージは世の中にたくさんあるサーフやスケートのブランドじゃない、もっとカルチャー全体からかっこいいものを見つけてくる存在なんだっていうスタンスだったのだと思います。でも、売る側の僕にしてみれば、そういう “帰る場所” がないブランドっていうのは、方向を見失う怖さもあります。デザインに迷ったとき、ステューシーみたいにバックボーンに戻れるブランドはいいよなと思いましたね

ステューシーは直営のチャプトと呼ばれる店舗のほかに、各県にあるセレクトショップにも卸していました。こうしたショップ展開もエクストララージと似ていたのではないかと思うのですが、そのあたりは意識していましたか?

僕はブランド運営や出店でステューシーさんを参考にしたり、逆打ちを志向したりはしていないですね。でも、アダムとイライがステューシーさんを参考に多店舗展開をやろうとしたかどうかについては、当時もその後も話していないのでわかりません。LAとNYCとバークレーに直営店を開けましたがその後は多店舗展開ではなく、メールオーダーで売り上げを伸ばしていく意図があったようにも思います。僕がエクストララージの大阪店を開けた後くらいに、アメリカ側はフランチャイズでの成長を目指すようになりました。それは、日本の2つの店舗の成功がきっかけになったのではないかと思っています。

そして、そのFC化を全世界へ展開していくタイミングで、彼らから「 世界戦略のためのパートナーになってくれ 」と頼まれました。毎年支払っていたロイヤリティを免除する代わりに、もっと大きな資金を出資してくれと。

そこで銀行からお金を借りて、ロイヤリティの前払いのつもりで出資しました。でも、残念ながら彼らの思い通りにはいかなかった。フランチャイズで一気に出店したはいいけど、各店舗を上手くコントロールしきれなくて、結局どんどん閉店していって、最終的にうちだけが残ったような状態になりました

本国の直営店も、数は減っていったのですか?

LA、NYC、シアトル、トロント、ロンドン、シカゴ、バークレー、サンフランシスコ、オレンジカウンティ、台北、台南、香港などに直営、FC含めて複数の店舗がありました。ドイツにも2店舗あったと思います。

店舗管理にかかる手間や本部機能を充実させる作業は、アダムやイライにとって楽しいものではなかったのかもしれません。あるトラブルをきっかけにして、彼らは順次FC店舗をクローズしていきました。最後には人気のあったNYC店も。それはここ数年、ステューシーさんか卸売りを終了し、チャプターをクローズしている姿と被るかもしれません

その後はエックスガールもブランドの商標権や営業権をビーズインターナショナルが買い取ることになるのですよね

やっぱりというか、予想どおりというか、キム・ゴードンと相棒のデイジー・ヴォン・ファースが「 もうエックスガールをやめる 」と言い出しました。でも、僕たちは「 いやいや、だって複数年契約を結んだばっかりじゃん、今さらやめられたら困るよ 」と。

もともと、会社としてはエクストララージ社とエックスガール社は株主の重複はあるけど、別法人で、エクストララージ社がエックスガールの販売をエックスガール社から請け負う立場でした。僕はエクストララージ社に「 NYの彼女らが抜けても、LAのメンバーで続けてよ 」とお願いしました。その後1年くらいは継続してくれたのですが、やっぱり最終的にはやめるとなり、アダムから「 ブランドを継続したいなら、ブランド自体を買い取ってくれ 」と言われました

積極的な買収というより、やむを得ず、という感じだったのですね

別に向こうがやってくれるなら、それでよかったのですが「 やめる 」って言われたら、こっちとしては困るわけで。でもデザインから生産まで日本でやることになったので、先ほど話したサイズの問題は一気に解消されました

結果としては、会社にとっても大きな転機にもなったわけですね

そうですね。積極的にブランドを買ったわけじゃなかったけど、結果としては会社を大きくするきっかけになりました

実際、エックスガールを自社ブランドとして展開するようになってから、売り上げも大きく伸びていきますよね?

ビームスさんが買ってくれるようになって、卸営業の売り上げは一気に増えました。エックスガールだけでなく、ミルクフェドもたくさんオーダーいただけたので、ビームスさんが自社商品の開発に取り組む前はビームスさんの中で年間取引額が一番多い会社だった時期もあったそうです

ミルクフェドを立ち上げたソフィア・コッポラ (右) とステファニー・ハイマン (左) 。LA店があったロスフィリッツの隣町のイーグルロックにあるボーリング場を借り切って開催されたXL社とグランドロイヤル社の合同クリスマスパーティでの一枚

ブランドを買い取ってからは、自分たちで服作りも始めることになったと思うのですが、その前には montage ( モンタージュ ) でオリジナルの経験もあったわけですよね?

そうですね。エクストララージって西海岸のブランドだから、冬物があまり強くなくて、冬の売上が厳しい。また季節のズレがあって日本のシーズンの立ち上げに売りたいものが揃わないという問題がありました。そこを補うために立ち上げました

移転したエクストララージのお店の隣にオープンしたモンタージュのヘッドショップ、スケープゴート

僕たちも Ollie 編集部時代には大変お世話になりました

はい。Ollieさんには弟のNAOや細井、二瓶らがお世話になりました。モンタージュを始めるときに、社員旅行でエクストララージストアに行きたいと言った元バイトに声をかけて、デザイナーとして再雇用しました。クロスカラーズ時代に、現物を見てカタログ用のイラストを起こしている姿を見ていたので、そのスキルがあると思っていました。

雑用バイトだったオッシュマンズの後輩も彼のヘルプをしているうちにデザイン力を身に着けてくれたようでした。そんな彼らと “ものづくりの練習” をしていた経験があったので、自分たちでエックスガールの服作りをすることにも、比較的スムーズに取り組むことができましたね

後進へのバトンとつながる “任せる力” とアパレル×アートの交差点

2000年を過ぎた頃に差し掛かると、いわゆる裏原系ブランドも含め、ストリートファッションの勢いが落ち着いていきます。その中でもビーズインターナショナルが淘汰されずに生き残ってこれた理由は、ビジネス面とカルチャー面のバランスが上手かったというのが理由の1つだと思うのですが、そのあたりはご自身でどう意識されていたのですか?

先ほども話したように、そもそも僕自身がカルチャーに精通しているタイプの人間じゃないんですよ。だから、ブランドの担当者がカルチャー面を担って、僕が数字や会社の継続性という観点でバランスを取っていました

たとえば、クリエイティブ面では、「 ここまでは自由にさせるけど、ここから先は譲れない 」といった感じで、ビジネス面からの制約みたいなものをつけたりはあったのですか?

クリエイターのやりたいことは、もちろん尊重していました。でも今はエックスガールを伸ばさないといけないフェーズだけど、担当デザイナーは他のことをやりたい、みたいな状況も起こり得るわけです。そういう場合では譲ることなく、「 エックスガールに注力してください 」という決断はしていましたね。

その一方で、デザイナーが「 今度の改装ではここにこだわりたい 」と費用の掛かる内装プランを提案してきたときに、ビジネス的な費用対効果は低いと思っても、本人のモチベーションを上げるために許可しました。かかる費用を彼に調べさせたうえで「 これに見合う売り上げは作ってね 」とは念押ししましたが(笑)

そういう匙加減が大事だったと。ちなみにブランドポートフォリオをどうするかみたいなところも皆川さんのお仕事ですよね?

はい。ただモンタージュはもともと冬物とシーズンの立ち上がり時期に弱いエクストララージの弱点を補う目的で立ち上げたという話をしましたが、実際はドメスブランド人気の追い風もあって、あっという間にオールシーズン展開できるブランドにまで成長しました。そういった自分の想定とは違ういいこともありましたし、失敗もたくさんありました

ブランドの担当者には数値的なノルマも課されていたと思いますが、達成に向けて指導をされることもあったのですか?

いや、幸いなことにそれはまったくなかったですね。運がよかったのか、そのようなことをしなくても予算を達成できていました。でもエクストララージとエックスガールに続く売り上げの柱を作ろうと、いくつも新しいブランドに挑戦してきましたが、現在に至るまで2つを超えるブランドは育てられていません。

こうした挑戦をしていなければ、手元にもっとお金が残っていたのかもしれませんが、他のところでの失敗や経験をエクストララージとエックスガールの運営に活かすことができているおかげで、2つのブランドが現在に至るまで人気を維持したまま、継続できているのだと思います

最近では ROSE BUD ( ローズバッド ) の買収もありましたが、今後もブランドを増やしていく計画はあるのでしょうか?

海外からも国内からもたくさんオファーはいただいていますが、続けざまに買うことはないと思います。ローズバットを買うことを決めたのは、正確には僕ではなくて現社長なのですが、ローズバットで結果出すまでは次はないかなと。よっぽどいい話があれば、気が変わるかもしれませんが (笑)

採用面についてもお話をお聞きしたいのですが、カルチャーとビジネスのバランスって重要になると思うのですが、その点についてはどのようにお考えですか?

会社が大きくなってからは「 安定してそうなので、入りたい 」という人も増えて、ちょっと違うなと感じることもありました。でも、尖った人ばかりを採ればいいかというとそうでもない。その辺のバランスはたしかに難しいですよね。僕は採用についても早い段階で部下に任せていました。僕が一緒に仕事するわけではないので、実際にその人たちをマネジメントする現場に任せるのが一番だと思っています

現在では社長業も任せていますが、それはどのようなお考えからなのですか?

もともと、僕は早期リタイヤを目標に会社を育て、会社と付き合ってきました。20歳前後の人たちの洋服を提案する会社なのに、40、50の自分が「 ファッションわかってます 」みたいな顔をするのは違うなと思っていて。先ほどもカルチャー面は分かる人に任せて、人事権も早々に手放してきたという話をしましたが、それと同じように経営もバトンタッチしたというのが経緯です。僕がいないと回らない会社ではなくて、いなくても回る会社にしたかったので

任せる仕事の中でも“経営” は会社にとって最も重要な部分だと思うのですが、現在の社長である西方さんには、それを託せるという確信があったと

そうですね。彼はもともと伊藤忠商事に勤めていたエリートサラリーマンで、会社を辞めるときには先方の役員さんたちが直接、慰留の為の会食をセッティングしたくらいの人材でした。実際、ビーズインターナショナル以外にも複数の会社から誘いがあったようなのですが、取引先としてうちを見てくれたなかで「 この会社をもっと成長させたい 」という想いから入社を決意してくれました

もともと皆川さんとは面識があったのですか?

ありました。個人的な付き合いもあり、彼が優秀であることはよく知っていました。実際、彼はうちに入ると決めたときに、自分の報酬分を賄えるだけの新しいビジネスを事前に立ち上げ、手土産としてうちに持ってきてくれました

それは心強いですね

彼は自分とは違うタイプの人材であったことも社長を任せようと思った決め手ですね。僕にはできないことをやってくれると思ったので「 この人に任せれば、会社は次のステージに行ける 」と信じることが出来ました。実際、入社後すぐに、世界的なネットワークを活用して新しいデリバリー体制を構築し、売り上げも大きくアップしました

今、皆川さんはアートに力を入れています。草間彌生さんや空山基さんといったアーティストとのコラボレーションや、ヘイズとの取り組みなど、これまでの知見や人脈がビーズインターナショナルの仕事へと上手く循環しているように見えるのですが、あらためて皆川さんご自身としてはアートとの関わりをどのように捉えているのでしょうか?

もともと、ヘイズやフューチュラ、スタッシュたちとは、Tシャツメインのストリートブランドのデザイナーとして知り合いました。その頃の彼らはまだ、他人の家の壁や公共物に絵を描いていましたが、徐々にデザイナーとして認知されるようになり、商業デザインを担うようになり、絵画が売れるアーティストになっていきました。ラグジュアリーブランドとのコラボやアート作品が高額で取引されるようになった彼らとの長い付き合いを通じて、僕の中にもアートに関する知識や感覚が蓄積されてきたのかなと思います。

そのなかで、表現を支える立場として、アーティストが成功するために必要なことも少しずつ見えてきました。そうした知見を若手アーティストたちへのアドバイスに活かしたりして、支援をするようにもなってきています。僕はカルチャーの人間ではないので、自分の得意なビジネス面をやってきたわけですが、アートについては僕が会社の中で一番詳しい人間になっていました (笑)

ストリートアートに限らず、現代アートのフィールドまでその活躍は広がっています

村上隆さんとエクストララージのコラボが現代アートとのお付き合いのきっかけです。徐々に僕自身のコレクションが増え、アートコレクターと言われることも多くなりました。現在の立ち位置を活かして、今まで関わりのなかったようなアーティストとも接点を作って、ブランドとのコラボレーションにつなげるような動きをしています。

98年、LA店の2軒隣の直営ギャラリー「 George’s 」で開催された、村上隆さんによるキュレーション展の初日の様子。村上さんがデザインを手がけた CITIZEN とのトリプルコラボ腕時計のローンチを兼ねたレセプション。写真には写っていないが、当時 UCLA で村上さんと共に客員教授を務め、同じアパートで暮らしていた奈良美智さんも来場していた

SNSなどでストリート系の若いアーティストの作品を見たエクストララージの担当者が「 このアーティストとコラボしたい 」と真剣に思い、オファーすれば、ストリートカルチャー同士の親和性からその取り組みは実現し、ファン受けする良い商品も世に送り出せると思います。しかし、それとは別に、草間彌生さんや空山基さんのようなストリートと直結しない現代アーティストの巨匠たちとコラボすることで、いい意味での”違和感”や驚き”を見せられます。そうしたサプライズを届けることがストリートカルチャーの担い手としてやるべきこと、面白いことだと思ってやっています

本日は貴重なお話しをありがとうございます。またお話しだけではなく、《あんとき》の貴重なお宝まで提供いただいてしまい。

こちらについてはミミックの通販サイト《あんとき》セレクトにて、価値のわかるしかるべき方々に受け継いでいただけるようにオークションを開催しておりますので、ぜひご覧ください!

この記事に関連する皆川さんの貴重な私物オークション開催!第二弾は、ゆかりも深い BEASTIE BOYSTシャツ!

動画接客ツール ザッピング で投稿

日本語

日本語 English

English 韓国

韓国 中国(简体)

中国(简体) 中國(繁體)

中國(繁體)